深視力 兵庫県尼崎市のメガネのアマガン

深視力とは、両目をバランスよく使って(両眼視機能)距離や距離の差を把握することができる視機能(遠近感や立体感を正しく把握)のことです。

深視力検査に合格するコツとポイントご存じですか?

目次

一般的な日常生活の中では深視力が適正かどうかを検査することはないのですが、大型免許や二種免許等の「取得」や「更新」時の検査で、視力検査と共に行われている視機能の検査で、苦手な方や、深視力検査が初めてで意味が判らず合わない方もいらっしゃり不合格になるケースが多々あります。

令和7年 7月 7日における深視力に関する最新情報を掲載中

合格するには両眼視機能が健全であることが必要です。

深視力検査合格へのコツ

この深視力検査に合格するためのポイントを列挙します。ご自身に合ったコツ、ポイントを練習で掴みましょう。

ポイント Ⅰ)

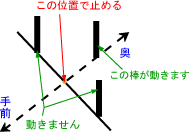

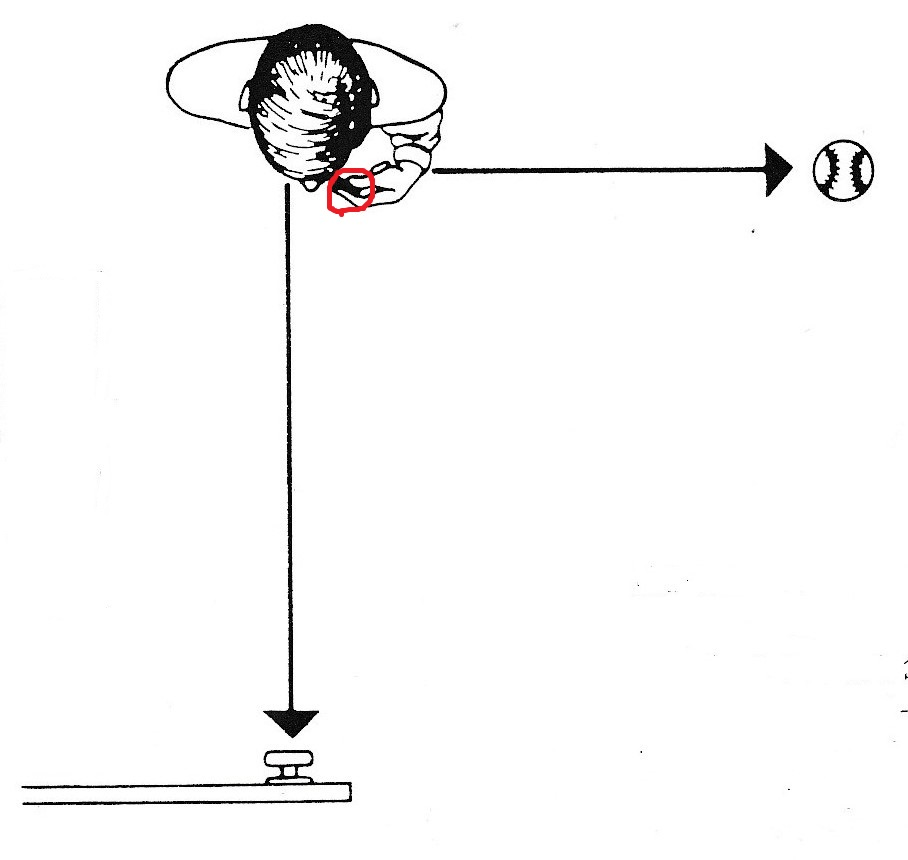

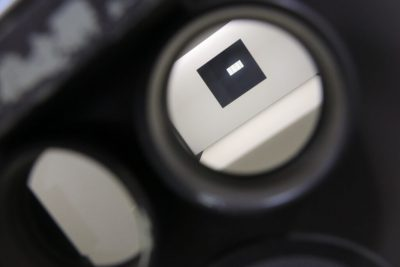

深視力検査器を覗くと3本の縦の棒が立っています。その棒の真ん中だけが前後に動いています。まず意識して最初に、真ん中の棒が動いているかどうかを確かめてください。

動きに囚われず、棒の濃さを意識して見ることが1つのコツです。

A)検査器の中央棒が奥に行ったときの見え方:

B)検査器の中央棒が前に来た時の見え方:

C)検査器で3本の棒が横一線になった時の見え

ポイント Ⅱ)

次に、真中の棒の濃さ比較が判りにくい場合には、真ん中の棒の大きさを意識して見るのもコツです。

人間は両眼を持って物体像を認識しています。(両眼視機能)両眼とも1つの物体を同時に目の一眼の奥の網膜に像を映し、1つの物に融像しています。このような状態を同時視ともいいます。

深視力はこの融像視と違って、左右の目にそれぞれの網膜に映った像の位置が異なることで遠近感を感じることにより運転時の物体の位置が把握できるのです。

深視力をもっと知ろう・・・こちらへ

大型免許、二種免許に必要な深視力検査合格のまとめ

動いている中央(真中)の棒が、動いていない左右の棒と横一列になると棒の太さはほぼ均一に見えます。この状態が認識できれば問題なく合格できます。(初めて受けられた方には、要領が掴めず不合格になる方もおられます。)

深視力が正常には両眼視機能が正常でないとダメです。両眼視機能が正常なのに深視力検査が苦手な方は、トレーニングや練習により改善かれることが大半です。練習は両眼視機能が正常の元で、メガネのアマガン センター店2階の深視力検査機で練習を行うことができ、トレーニングは日常生活のちょっとした時間で行なうこともできます。・・・こちらへ

深視力に関して

■深視力検査不合格でも深視力メガネで安心 ■初めて深視力検査を受けられる方へ ■タクシードライバーと深視力の関係

免許取得、更新に必要な視力検査及び深視力検査合格基準

■大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許の 1⃣視力合格基準 及び 2⃣深視力検査合格基準

1⃣ 視力検査=両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上

2⃣ 深視力検査=三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内

万一、深視力検査が不合格でも深視力メガネで安心

深視力検査に不合格になった方や、検査が苦手な方の対応策として深視力対応メガネ等の制作があります。

ただし、両眼視機能が正常であることが必要です。

深視力検査が不合格の場合 深視力メガネで合格

合格するための深視力メガネを制作することで、深視力検査に合格できる場合が殆どです。但し、両眼視機能が正常であることが条件です。

深視力メガネについてもっと詳しくは・・・こちらへ

視機能が正常な方の場合、普段(遠くを見る時)メガネを掛けていない人は裸眼視力の矯正、普段眼鏡を掛けている人であれば深視力検査の合格のために、普段眼鏡と違った度数の調整でメガネを制作すれば大丈夫です。

深視力検査で不合格の方でも、殆どの方が深視力メガネで合格します

■長年深視力検査を行ってきましたが、深視力が不合格でご相談にご来店頂いた約95%の方は合格になっておられます。約5%の方は眼の疾患の疑いがある方です。

ご来店され合格された方々の内訳は矯正不足が約59%、両眼視不足が約39%、深視力検査のトレーニングによって改善された方が2%になっています。

両眼視機能の重要性

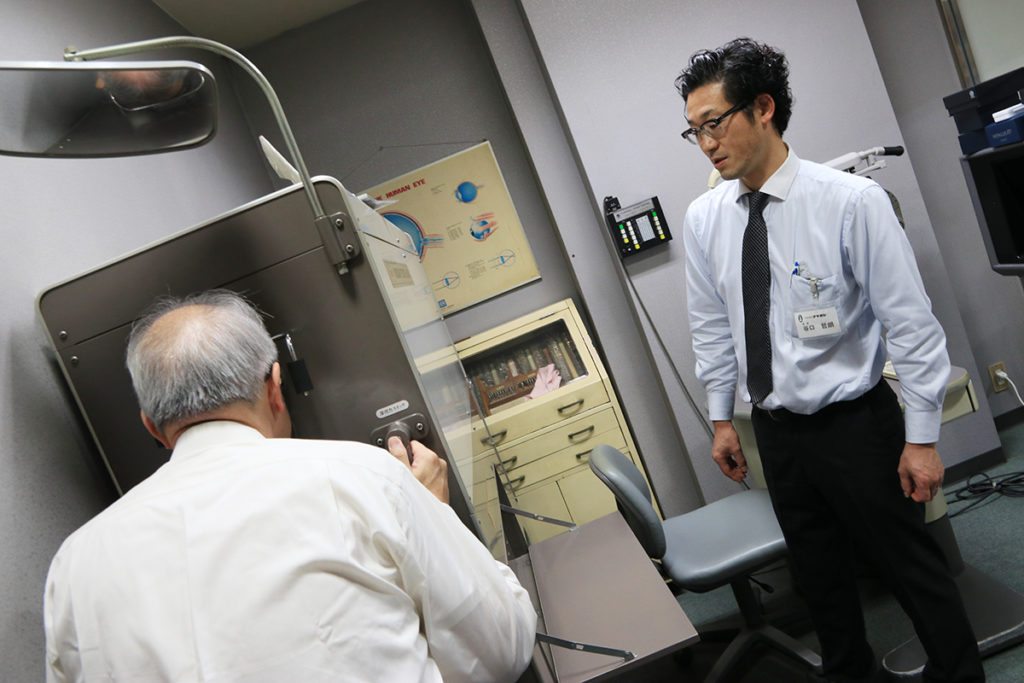

深視力が正常かどうかを確認するには深視力検査器で行います。

深視力と言えば、大型免許、中型免許、準中型免許、けん引免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許を取得する場合 、運転免許試験場での検査や自動車教習所に入校されときの適性検査での必須検査です。

深視力は 両眼視における視機能の適正が必要

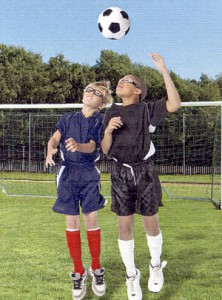

そのため、車の運転だけでなくスポーツなどでも非常に重要になるのです。

初めて深視力検査を受けられる方に

深視力の検査は「三桿法」(奥行知覚の検査方法)という方法で行います。三桿法は横並びに立っている3本の棒の内、真ん中の1本だけが前後に動くという仕組みになっています。

この深視力の検査が不合格になった方(深視力検査が落ちた場合)の合格のコツ(ポイント)や、以前から難しいと思っておられる方の対策、そして、コツを掴むための練習やトレーニングや、原因が視力不十分、視機能不良である場合の深視力メガネによる補正を行っています。

深視力検査の合格の心構え

また、試験場の検査では覗いて直ぐに判別するのではなく、2往復くらい棒が動く様子を見てから感覚を掴かむことをお勧めいたします。

大型免許、中型免許、準中型免許、けん引免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許を取得する場合に初めて深視力という検査を受ける方も多いと思います。最初は戸惑って3本の棒の真ん中の動きが掴みにくい方もいらっしゃるでしょうが、両眼視の機能が正常であれば必ず合格いたします。

この深視力の検査は、更新される場合にも常にあり、通常の視力検査と共に深視力検査という遠近感を捉える目の機能の検査です。更新時などは3年~5年に1回なので目の衰えもでてくることがあり、事前に体験していただくことをオススメいたします。

参考までに・・・タクシードライバーと深視力のお話

車の運転で事故を起こさないための意識として、人や物をさけるハンドルさばきやブレーキをかけるタイミングに十分注意しなければなりませ。そしてハンドルさばきやブレーキのタイミングは、人や物と自分の距離を正しく見極めることによって、正確さが生まれます。

つまりドライバーには、距離感や位置関係をしっかり見極める眼=深視力が必要だというこです。これは自動車に限ったことではなく、オートバイや自転車でも同じです。

社員数1,500名のあるタクシー会社で、何回も事故を起こしたことのあるタクシー乗務員40名に、深視力の検査を行いました。すると40名中25名(62.5%)に異常が認められました。これは、驚くべき比率です。

自動車運転免許試験場では、二種免許取得に際して深視力の検査を行いますが、不合格率は4%にすぎません。

早速その25名に対して、メガネを合ったものに変えさせるなどにして、深視力を上げるように指導しました。その結果、明らかに事故が起きる割合が減ったそうです。

このようなことから、一般の普通免許取得どきや更新どきにでも深視力検査を実施できれば事故を起こす確率が減るのではないでしょうか?

参考までに・・・長年深視力検査のサポートをさせて頂いて 井筒孝二

深視力検査を不安に考えておられる方の参考になって頂ければ幸いです。

深視力検査が苦手な方々や不安な方々がご相談にご来店された方のお話をお聞きすると、「今回試験場に行ったら、全然合っていないと言われた」とか、「今回大型免許を取ろうと思って教習所に行ったけれど、深視力試験の時の棒が動いているのがわからなかった」「深視力検査を受けるのが初めてで戸惑った」とおっしゃったりします。

深視力が合うには3つの重要な要件があります。

1つ目は視力です。

深視力試験がある大型免許などでは片眼0、5両眼0、8の視力が必要です。しかし、視力は出ているのに深視力が合わないという方もいらっしゃいます。こういう方の場合、乱視を矯正したメガネをかけることで深視力が改善される場合があります。

2つ目は左右の目の視力差です。

普段の生活において、両眼で物を見た時に不自由さを感じない方でも、片眼ずつで物を見た時に本人の気づかないうちにどちらかの目の視力が落ちていることがあります。 左右の目の見え方に差があればあるほど深視力が合わないこともあるので、左右の見え方の差を少なくすることで深視力が合いやすくなる方もいらっしゃいます。

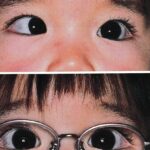

3つ目は視線の重要性です。

人間、ある1点を見つめた時には、目もその1点の方向を向くように動きます。そして両眼の視線が一点で交差することにより、初めて遠近感がわかってくるのです。 ところがどちらか一方の目が、その1点をじっと見つめることができない場合、1本の棒がダブって見えたり遠近感がつかみにくくて深視力が合いにくくなったりするのです。

深視力メガネは、上記の点なども考慮して作成しております。尼崎市から神戸市といった阪神間や兵庫県内だけでなく、大阪府や京都府、奈良県からお越しいただいた方々の深視力試験合格のお手伝いをさせていただいておりますが、多くの方によろこんでいただくことが何よりの幸せです。

最後にこれも深視力試験合格には重要なポイントですが、寝不足が続くとか、夜勤明けの日、あるいはアルコールを摂取した次の日に深視力試験を受けて不合格になった方もいらっしゃいますので、深視力試験を受ける際にはこのことにもお気をつけ下さい。

深視力が何故必要か

例えば、深視力が備わっていないと大型トラックのように全長12mある場合には、前方の車間距離はもちろん、側方や後方確認でミラーで目測する時に奥行きを感じる能力(視機能)が正常でないと、ミラーで見る距離感と実際の距離感の感覚が掴めません。

深視力の関連記事

深視力眼鏡のメガネはこちらへ・・・

*掲載商品は予告なく変更する場合がございます。

深視力検査機設置店舗 メガネのアマガン センター店

取り扱い店舗:

西は神戸市/芦屋市/西宮市と東は大阪市/西淀川区/豊中市、北は伊丹市/川西市/宝塚市/三田市の間に位置する尼崎市で、深視力検査を実施しているメガネのアマガンでは、運転免許センターと同型機種を設置して深視力測定を行っています。

眼鏡専門店メガネのアマガン センター店の取り組み!

眼鏡専門店メガネのアマガン センター店の取り組み!

●読売新聞朝刊に当店の取り組みの取材を受け掲載されました・・・こちらへ

●毎日新聞朝刊に当店の取り組みの取材を受け掲載されました・・・こちらへ

●毎日新聞夕刊に当店の取り組みの取材を受け掲載されました・・・こちらへ

●日本眼科紀要会(日本の眼科学雑誌)への寄稿協力依頼を受けました・・・こちらへ

●週刊ゴルフダイジェストの取材を受けました1⃣・・・こちらへ

●週刊ゴルフダイジェストの取材を受けました2⃣・・・こちらへ

専門コーナーからのご提案

目的に合った項目からのご提案

■眼鏡屋 ■遠近両用メガネ ■中近両用メガネ ■近々両用メガネ ■ハンドメイドフレーム ■一山メガネ ■メガネレンズ ■プリズムレンズ ■治療用子供メガネ ■子供用サングラス ■偏光レンズ ■調光レンズ ■サングラスレンズ ■全視界メガネ ■レンズカラー ■ハイカーブレンズ ■割れないレンズ ■曇らないレンズ ■お風呂用メガネ ■バイク用メガネ ■鼻に跡が付かないフレーム ■イーゲームメガネ ■ルーペ ■術後メガネ ■弱視眼鏡 ■暗所支援メガネ ■遮光レンズ ■ロービジョン ■見えづらい見にくいは様々■ズレにくいメガネ ■補聴器 ■複式跳ね上げメガネ ■動体視力 ■折り畳み式メガネ ■携帯用メガネ ■保護メガネ度付き ■度付き花粉症メガネ ■強度遠視メガネ ■強度乱視メガネ ■度付き花粉症メガネ ■タレックス&オークリーコラボ ■度付き保護メガネ ■度付きサングラス ■ゴルフサングラス度付き ■ロードバイクサングラス度付き ■サッカーメガネ

[最終更新日] 2025年07月07日 /[公開日] 2020年09月26日

カテゴリー:メガネ一覧,深視力